[Report] 中間報告『Motivation Centered Circular Design: 座間市の事例に見る「楽しむ」が駆動する循環社会』のご紹介

Introducing our interim report “Motivation Centered Circular Design: What Zama City can teach us about a Circular Society driven by personal and collective flourishing”.

*We encourage anyone who is not proficient in the language in which the following text is written to use translation services and apps that are available on the Internet such as DeepL and Google Translate.

Circular Design Praxis (CDP)は、「学術・企業・地域をつなげ、システム移行を前提としたサーキュラーデザインを育み実践するためのネットワーク」として2022年に発足し、今年8月、三期目を迎えることになりました。今回のニュースレターでは、前期の振り返りの意も込めて京都でのシンポジウム(2023年8月)や鹿児島でのCircular Design Week(2023年11月)と並行して、神奈川県座間市でCDPワーキンググループの活動の一環で実施した調査をご紹介します。

この記事の流れ

調査の背景

調査結果のポイントまとめ

調査に参加されたパートナー企業のコメント

調査にご協力いただいた皆様へ

1. 調査の背景

CDPでは、パートナー企業6社(敬称略|日立製作所、8thCAL、コクヨ、メルカリ、野村総合研究所、小田急電鉄)が主体となり、サーキュラーデザインに関連するテーマや課題を探索する場として、昨年の9月にワーキンググループを立ち上げました。その後、2回の全体会議を経て「産業の静脈部分」という重点テーマが設定され、テーマに合致するフィールドとして、サーキュラーエコノミーに関する多様な取り組みを実践されている座間市を、当市と連携包括協定を結ばれている小田急電鉄にご紹介いただきました。

最初に現地を訪れたのは今年の2月。座間市役所やクリーンセンターの職員の皆さんに市の具体的な取り組みや成果、内実を詳しく教えていただき、これまでのカンファレンスやワーキンググループの議論の中で語られてきたさまざまな要素が市の政策や日々の業務のそこここに散りばめられていることがわかりました。感銘を受けたCDPメンバー(事務局含め)が後日、組織の変遷あるいは市民や市役所内の他の部署との接点など多角的な視点でもっと詳しくお聞きしたいと座間市に打診したところ、ご快諾をいただいたことがこの調査の端緒となりました。

2. 調査結果のポイント

今回の調査では、デプスインタビューと現場視察の実施から調査結果の発表までが約1ヶ月と大変短く、十分なデータコレクションと分析を行うことが難しいことから、中間報告という立て付けでレポートをまとめることにしました。その中からいくつかポイントを抜粋してご紹介したいと思います。

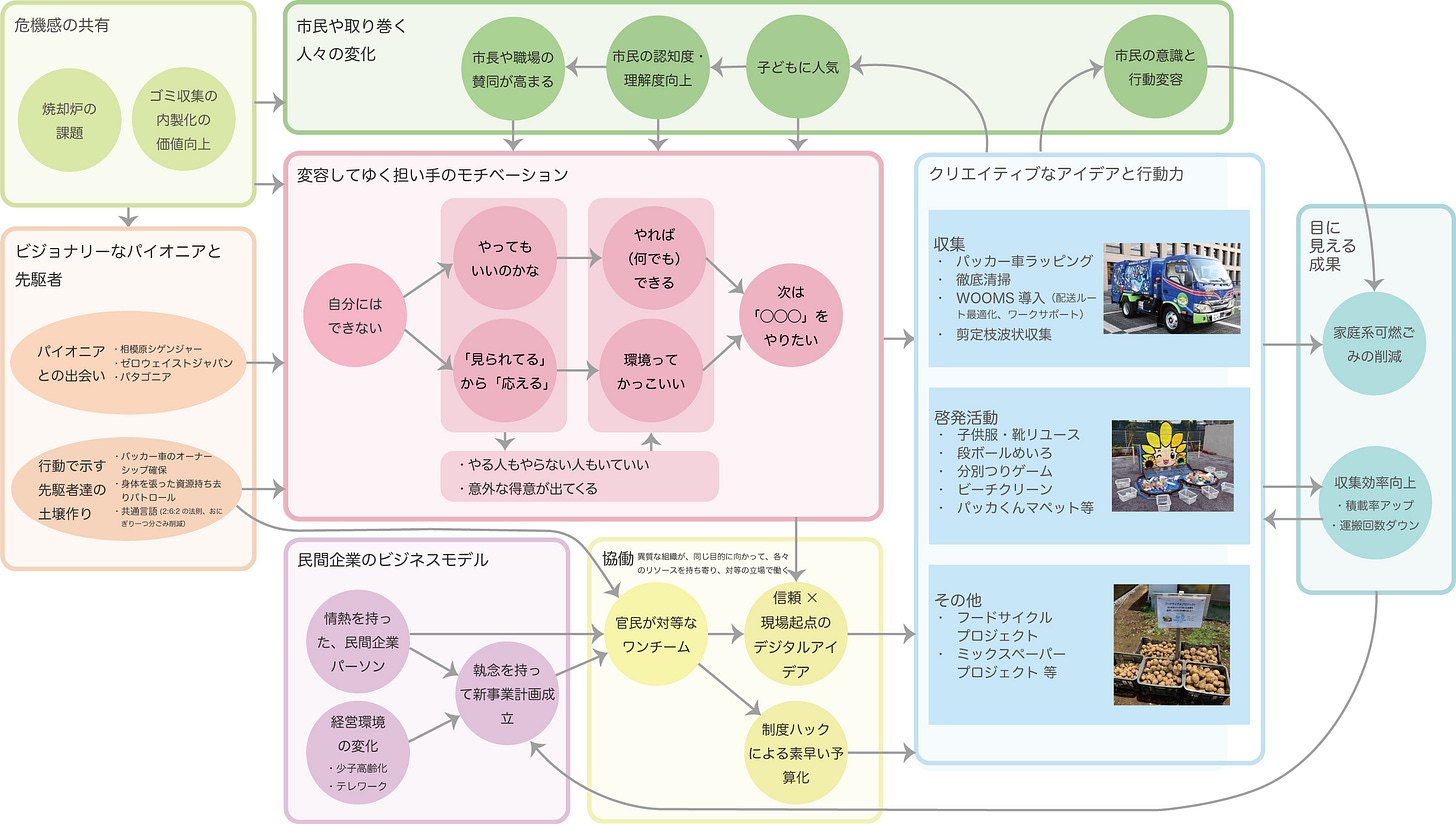

座間市サーキュラーエコノミーのカルチュラルエコシステム|座間市では、ごみ収集の担い手と市民の相互作用、先駆者達による自律的な職場文化の土壌づくり、市役所と民間企業が対等な立場で働くチーミング、など多くのことがらが関係しあうことでその土地独自のエコシステムが成り立ち、サーキュラーエコノミーの取り組みを加速させている。

本質的なDXの実装|ごみ収集の状況をリアルタイムに可視化するデジタルツールが現場に導入される際に、強固な信頼関係がシステムの開発者と使用者との間で構築されたことにより、システム導入時の抵抗が軽減されるだけでなく、現場の業務フローが変化し、その結果、新たなサービスが提供可能となった。

自律的な意思決定構造|クリーンセンターを中心に、10年以上をかけて醸成されてきた職員の内発的動機を誘発し尊重する組織文化と、上記のデジタルツールが掛け合わさることによって、現場職員自らが状況を判断し、他の職員を能動的に支援することが可能となった。このことで従来のトップダウンの意思決定構造が職員一人ひとりを尊厳を大切にするボトムアップで自律的な構造へと変化した。

中間報告書をもっと詳しくご覧になりたい方はぜひ、中間報告『Motivation Centered Circular Design: 座間市の事例にみる「楽しむ」が駆動する循環社会』をご参照ください。

3. 調査に参加されたパートナー企業のコメント

ここからは今回の調査に参加されたパートナー企業のメンバーから寄せられたコメントをご紹介します。(掲載は企業名アルファベット順、敬称は省略。)

株式会社 日立製作所|曽我 修治、白澤 貴司、曽我 佑、神崎 将一

はじめて座間クリーンセンターを拝見したときの高揚する気持ちはいまでも覚えています。市役所の方から座間市の取り組みを伺い、その後にパッカー車を見に行った時のことでした。なんとゴミの匂いが全くしないのです。パッカー車のゴミを入れる口に首を突っ込んでも金属の匂いしかしません。これは何かあるに違いない、それが何かを知りたい。興奮した帰りの電車で衝動的にリサーチのプラン書き殴っていました。

後日、社内の打合せで座間市の取組みを振り返ると、座間市に伺ったメンバー全員が再び高揚してきます。あの体験はどのようなメカニズムで実現されているのか解明したい、そして、その調査結果を記録に残し、より多くの人や地域に広めたい。殴り書きされたリサーチプランをベースに、再度座間市へ赴き、関係者へのインタビューを実施することとなりました。

インタビューでは、市役所の方、クリーンセンターの現行職員に始まり、過去の担当者にもお話を伺うことができました。多様な立場の視点から、時代を遡って取組みを追うことができたのです。その結果、座間市の資源循環系は、様々な人々の思いが重なり合い、現場の当事者たちが楽しみながら形作られてきたのだ気づきました。そして、地域のできごとや人々の振る舞いが影響を及ぼし合ってきた、そのメカニズムの仮説が見えてきたのです。

仮説をまとめた冊子が、社内・社外の方と議論を進める触媒の役割を果たしました。議論を通じて、結果を生む人の動機を育む環境のデザインが、サーキュラーエコノミーの実現には求められているのではないか、と益々考えています。インフラ環境整備を事業領域とする日立にとって、今回のリサーチは刺激的なインプットの機会となりました。一組織では解決のできない本領域に関して、より多くの方のアクションを促していくために、分析結果の伝え方をより工夫していきたいと思っています。

株式会社メルカリ/メルカリR4D|草野 孔希

この取り組みに参加した当初は「なぜこんなにモチベーションが高い人がいるのだろう?」と疑問に思っていました。しかし、現地での観察を通じて、座間市の取り組みが「やってみたい」を実際にできる環境を育んでいることが、担い手のモチベーションを育んでいる鍵であると理解しました。環境が整備されることで担い手たちのモチベーションが高まり、これが相互作用してサーキュラーな取り組みを推進していると感じます。

本調査結果は、サーキュラーエコノミーに向けた新たなサービスやシステムの開発において、重要な洞察をもたらしていると感じました。私はメルカリR4Dで循環型社会の実現を目指したサービスデザインの研究に取り組んでおり、この知見を活用したいと考えています。人々が自然に始めたくなり、続けたくなるサービスのデザインとはどのようなものかを探求することが、重要なレバレッジポイントになると確信しています。単に資源を循環させるだけでなく、それを楽しみ、より豊かな気持ちで行動できるようなサービス(およびサービスをデザインするプロセス)が提供できれば、循環型社会の実現はさらに加速するのではないでしょうか。今後も、「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というメルカリのグループミッションの実現を目指して、探求を続けていきたいと思います。今回は素敵な取り組みに参画させていただき、ありがとうございました!

小田急電鉄株式会社|正木 弾

小田急では、2019年6月に座間市と「サーキュラーエコノミー推進に係る連携と協力に関する協定」を締結し、2020年4月から座間市内のごみ収集業務のスマート化に向けた実証実験をスタートしました。この協定に基づき、私たちは、座間市クリーンセンターの収集職員の皆さまとともに、ごみ収集におけるデジタル活用の有用性について検証を行うこととなりました。私が初めてクリーンセンターを訪問したときの、「毎日車両の細部まできれいに洗浄され、最後は雑巾で丁寧に拭き上げられたピカピカのごみ収集車」、「収集業務が終了すると、小学校や保育園、市内のイベントで使用する啓発グッズ作成に日々真剣に取り組む職員」の光景は、今でも鮮明に記憶に残っています。デジタル活用では、収集職員同士でリアルタイムなデータを活用し自律的な収集方式に移行していくことで創出された余力を、デジタルツールの活用により、彼らのアイデアや思いを即座に市民サービス向上につなげていったのです。

循環型社会の実現において「運ぶ」という役割の重要性が増すなか、収集の仕事の人手不足は深刻な課題となることが懸念されていますが、座間市、クリーンセンターで起きていることは、これらの解決への糸口となることを期待させるものと感じています。クリーンセンターで現場のリーダーを担う後藤班長は、「最初からここにいるメンバーが、今のようにモチベーションがあったわけではない。」とよくお話されます。今回のレポートを通じて、そこに関係する人々の相互作用によって起きた座間市の変化が、他の地域にも拡がり、各地で地域起点のサーキュラエコノミーが実現されるよう、私たちWOOMSも引き続き、取り組んでまいりたいと思います。

最後に、今回、多くの方にヒアリングいただき、丁寧にレポートをまとめていただいた曽我さん、増井さんを中心としたCDPメンバーの皆さまに、あらためて感謝申しあげます。

4. 調査にご協力いただいた皆様へ

本調査の推進にあたって、インタビューにご協力いただき座間市のごみ収集の実態について教えてくださった、座間市くらし安全部クリーンセンターの後藤さま、小松田さま、佐藤さま、及川さま、 津田さま、ゼロカーボン推進課の伊牟田さま、PaH-Well 依田さまに深謝いたします。また、全ての方々のお名前をあげることはできませんが、座間市くらし安全部のみなさまには、座間市のごみ処理やクリーンセンターの運営についてご教示いただきました。御礼申し上げます。